|

|

| 吾潟鬼太鼓 | 吾潟音頭 | 本間家薪能 | 牛尾神社薪能 | 牛尾神社例祭 | 2025島内薪能一覧 |

| 伊豆神社 | 牛尾神社 | 湖鏡庵 | 歓要寺跡 | 延命院 | |

| 2025島内薪能一覧 | |||||

●吾潟の芸能

吾潟鬼太鼓 |

国仲系鬼太鼓の本家 吾潟鬼太鼓は、国仲系鬼太鼓の発祥の地と言われており、発祥には諸説あるが「舞の基本として吾潟隣村の城腰: かつての吾潟は潟上村に属しており、従い潟上にある「 吾潟鬼太鼓の成り立ち等については《吾潟鬼太鼓》で詳しく説明している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(付録) 島内の鬼太鼓 |

佐渡島内には120を越える鬼太鼓があり、どれ一つとして同じものはないと言われている。さらには「 少子高齢化の影響が大きいのだろうが、女性や子供たちが参加する集落も珍しくない。湊鬼太鼓には女性外国人も参加している。「 鬼太鼓に興味のある方は、毎年5月下旬(2025年は5月24日,25日)「

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 吾潟音頭 |

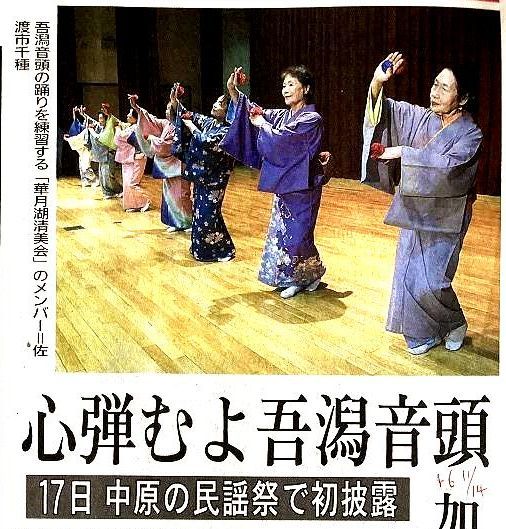

吾潟集落の創作民謡 吾潟集落の日本舞踊家:華月湖清美(かげつや・きよみ)さんが中心となって創作した踊り。吾潟ならではの加茂湖の風情や吾潟を挟むように山々が並ぶ大佐渡・小佐渡を詠んでいる。2024年11月17日にはアミューズメント佐渡にて「 作詞作曲:雲雀竹延(ひばり・ちくえん) 振付:華月湖清美(かげつや・きよみ) 演奏:金子芳延(ほうえん)会 創設:令和4年10月 右の動画は2025年吾潟敬老会で披露されたもの 《吾潟音頭歌詞》 両津名所の加茂湖を前に 吾潟ヤレ 良いところ 舞の里・・・ |

《クリックでフル動画》  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本間家薪能 |

佐渡宝生流の本拠地 江戸時代初期から能の大夫を務め、佐渡能楽の中心的な役割を担っており、当代で18代目に至る佐渡宝生流家元の本間家は、能の普及と庶民化に多大な影響を与えてた。1885年に再建された瓦葺き寄棟造りの能舞台(県の有形民俗文化財)には床下に音響効果用の甕(かめ)が埋設されているなど、佐渡に現存する能舞台では最も本格的な造りで唯一の個人所有。牛尾神社の焼失した能舞台再建時はこの本間家能舞台を手本にしたそう。 毎年7月最終日曜日には定例能を開催しています。昭和39年(1964年)には昭和天皇が本間家能舞台で能「鶴亀」をご覧になられた。 【本間家能舞台案内板】 本間家は戦国時代当地にあった城主の家柄とも伝えられ、戦乱の難を逃れた本間家の末商秀信は寛永18年(1641)奈良で能楽を修めて帰着。慶安年中には佐渡奉行所より能太夫を委嘱され、以来今日まで佐渡における宝生流能楽の中心となっている。 能舞台は明治18年に再建されたといわれ、舞台建築には禅宗影響をうけた唐様建築の扇垂木手法が用いられ、床下には音響効果を高めるため瀬戸産の甕が一対埋められていることなどもこの舞台の大きな特色であろう。 明治維新により幕府の庇護を失った能楽界の余波はこの舞台の建築にもおよび、鏡板などの材質が極度に落ちていることなどからも当時の能楽界のありようがうかがえる。 昭和46年に両津市文化財、平成9年には新潟県有形民俗文化財の指定を受けた。 個人宅故に、舞台等を見るためあるいは撮影などのために敷地内に無断で入ることはお控えください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

牛尾神社薪能 |

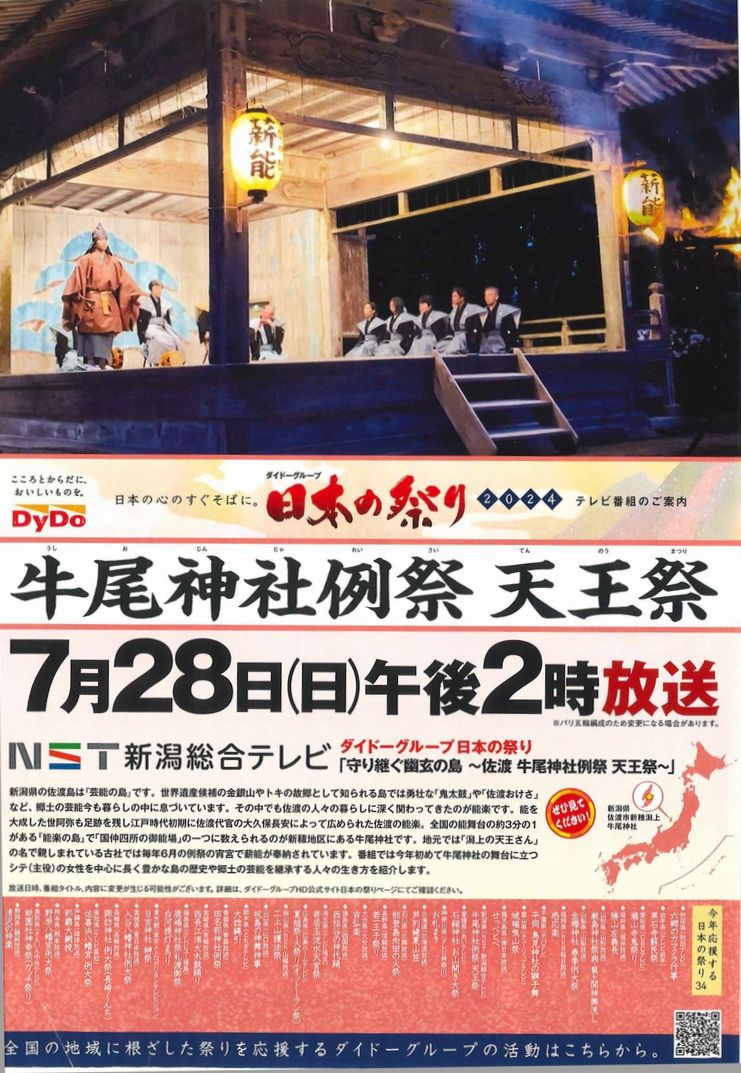

薪能ファン必見・・・2組の国仲系元祖の鬼太鼓も見れる 牛尾神社例祭の前夜祭にて、能舞台前に設置された数基の薪に神事式として火が灯され、吾潟と潟上の鬼太鼓、そして仕舞が披露される。それが終わる頃には陽は完全に沈み、暗闇に薪の灯が揺れる中で薪能が奉納される。島内有数の本格舞台でこれだけ見事に演出された薪能は島内でも指折りの人気能であり、用意された200席も薪能が始まる頃には満杯になり、席背後には多数のカメラが並ぶ。薪能ファンにとっては必見の価値がある。ちなみに観覧は無料で撮影も可能だが、なにとぞ「フラッシュ禁止」をお忘れなく。 本薪能をご観覧になる場合には、早めに会場入りされることをお勧めします。早めの座席の確保と合わせて、火入れ式~鬼太鼓~薪能の一連の神事式を通しでご覧いただけます。他の演能では味わえない「牛尾神社ならではの薪能」をご観覧いただけると思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

牛尾神社例祭    |

出雲大社ゆかりの古社・・・創建1230年祭 地元民は牛尾神社を親しみを込めて「天王さん」と呼び、例祭も「天王祭」と呼ぶ。島内に数多く存在する神社の中にあって、最も古く格式高い神社である。2022年の例祭は「創建1230年祭」とされた。本項と合わせて「牛尾神社」の紹介項もご参照ください。 毎年6月12日に前夜祭、13日に本祭が行われる。過去に、佐渡市より4月15日の島開きを祝うために各神社例祭をこの日に行うように要請があったが、牛尾神社ではこれまでのしきたりを重んじて例祭日は変更しなかった。曜日に関わらずこの日に例祭を行う。 前夜祭では、10年に一度の「 翌日の本祭では、拝殿内に多くの参拝客が訪れ、神事式が厳かに執り行われ、次いで「巫女舞」と「 両鬼太鼓は、神事の時以外は朝早くから夜遅くまでかかって氏子各戸を回り、門付けを行う。《 島内にある数多くの |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 島内薪能 |

2025年版一覧 次の一覧は島内で開催される薪能の一覧である。実際にご観覧される際には、日程や開催内容等について事前にご確認ください。 本間家能舞台での薪能は、2025年は開催されなかったようである。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

●吾潟の神社仏閣

| 伊豆神社 |

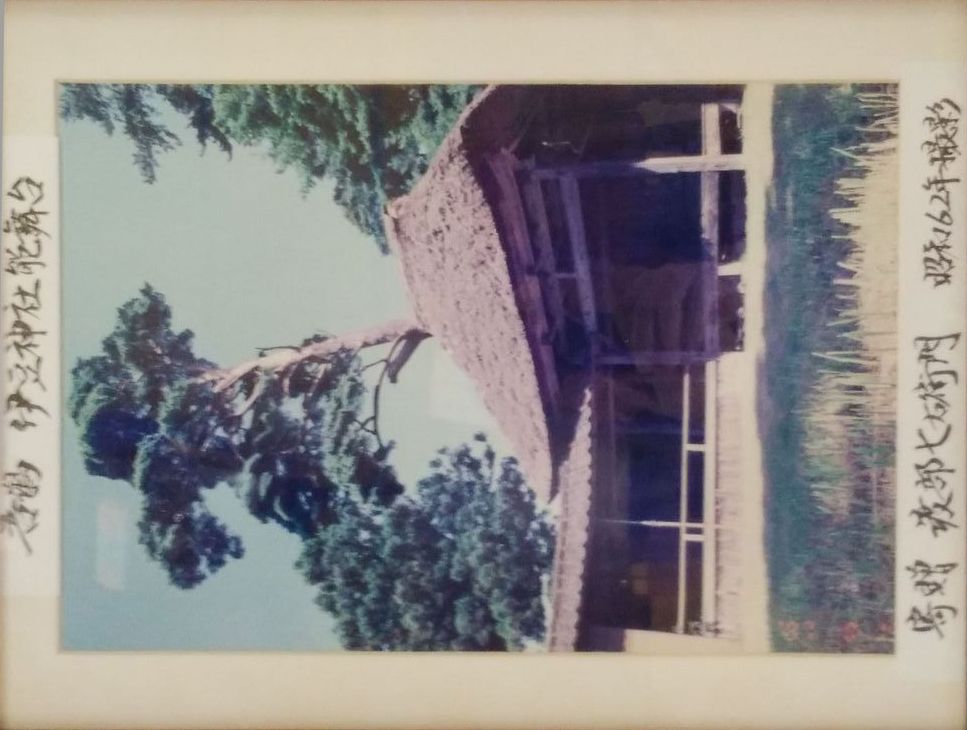

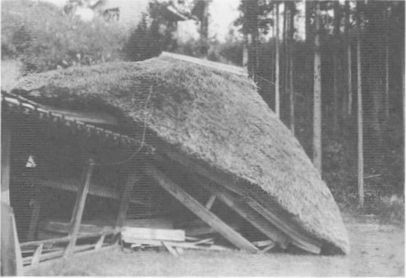

伊豆神社は「吾潟藤堂前」バス停前の道を山手に徒歩5分位歩くと右手に山に向かう細い道があり、50mほど進んだ左手にある。住所は新潟県佐渡市吾潟593-1。電話はない、人もいない、タヌキがいるかも。 祭神は磐長姫命(いわながひめのみこと)。佐渡国寺境内案内帳には社人・由緒なしとある。しかし、弘化三、嘉永4年の宗門人別寄帳(源太郎家文書)には社人渡辺寿司とでている。元禄検地では伊豆権現社除とあるが開基年代は不詳である。伊豆権現社(または伊豆奈権現)ともいわれ、集落の人は「ごんげんさん」と呼ぶ。 祭礼は9月12日であるが近年は8月12日に繰り上げ実施され、牛尾神社宮司が兼務で執り行う。 かつては右の写真(吾潟公民館に展示)のような風情のある藁葺きの能舞台があったが、平成10年(1998年)8月4日に裏の山から豪雨によって大量の土砂が崩れ落ちてきて能舞台は倒壊してしまい、現在は存在しない。土台等の跡地も土に埋まった。この豪雨の凄まじさを物語る実例「牛尾神社の脇を流れる天王川も氾濫(床上浸水4戸、床下浸水3戸)し、そばにある宮司の家中にまで川水が押し寄せ、床上僅か数センチのところまで浸水した」宮司の玄関の板場にはその時の水位を示す印が付いている。 昭和52年に日本大学芸術学部美術学科住空間研究室の学生数名がやってきて、能舞台を実測し16枚の図面を送ってきた(吾潟史)。その気になれば復元可能。原本が残っているならデジタル化して保存しておきたいところだ。 ※「能楽古跡紀行第六巻佐渡の能舞台めぐり」での記述 寄棟茅葺きで複式橋掛かりの、いかにも佐渡らしい舞台は、雨戸も無くひどく荒れ果てて倒壊寸前、いずれは消える運命にあると思われる。敷地の関係か舞台のすぐ前が山の斜面で、こんな狭い所にも舞台を建てた昔のエネルギーに驚かされる。 【個人的推測】吾潟の誰かが「不要になる練習用の小さな能舞台がある」と聞きつけ、有志3名が現伊豆神社下に能舞台を移築・創設した。その味わい深い建物が田ノ浦地区に知られるようになり、田ノ浦地区の有志も加わり丘の上に神社を創設した。そして「ならば吾潟の正式な宮とする」事が総会で決議され、宮司を牛尾神社に要請した。 この場所は脇を流れる川を使って学田開発が行われ山が削り取られて平地となっていた。人為的に山を削り取ったために地盤が脆く先の豪雨によって山が崩壊し能舞台は倒壊した。 牛尾神社宮司の話では個人社を創設することは珍しくないという。但し、同じ集落で二つの神社の氏子になる例は珍しいともいう。 この推測が当たっていれば、創設は学田開発後(1886年以降)になる。学田開発が順調に進んだならば、山ごと切り崩されたかも。学田開発がなければ能舞台を建てる手頃な平地は無く、別の場所に建てたか移築を諦めたか。 しかしながら、これを否定する事として「越湖勝覧」絵図があってそこに「伊豆ノ宮」が描かれている。これが正しければ、伊豆神社の創設はこの絵図が書かれた1836年よりも前になる。 佐渡島内で一番謎だらけの神社である。真相を解明するべく上記有志3名への聞き取り調査を続ける予定である。 |

吾潟公民館内に掲示  「能楽古跡紀行第六巻佐渡の能舞台めぐり」  倒壊した能舞台 (吾潟史) |

| 牛尾神社 |

日本最古の書物が「古事記」であるが、これが編纂されたのが和銅5年(712年)で、その80年後にこの牛尾神社が創建されている。そして「出雲大社勧請(かんじょう)」と検索すれば牛尾神社がまず最初に表示される。 ようやく国仲平野や加茂湖が形成され、両津の湊や夷が陸地化され集落が形成された頃にまで時代は遡る。 |

|

【解けない謎】 誰が?出雲から遠く離れたこの地に、「出雲大社勧請」という大儀難儀な神社を建てたのだろうか?その目的や思いとは?出雲大社と佐渡ヶ島はいずれも「古事記」に登場することにも関係しているのか? この時代に潟上には特定の領主はいなかったとある。当然の事だろう、日本と言う国もまだ定義されていない頃である。相川金山もまだ発見されていない、島流しもまだない。小木半島から縄文遺跡が発掘されていることから、おそらく当時の島内一番の繁華街は本土との流通拠点としての小木であっただろう。小木から牛尾神社へは現在の舗装された道路で車を使っても1時間を要するいわば「へき地」であるこの地を選んだ理由とは? 可能性としてはすぐ隣に住む「能つながり」の吾潟盟主本間家が関わっていると推測するのだが、残念ながら本間氏が活躍するのは鎌倉時代以降である。 牛尾神社は創建当初は「八王子大明神」と呼び、次いで「潟上神社」と名称を変え、1874年に「牛尾神社」と改称する。ひとつの仮説として、もし出雲大社から勧請を受けたのが1874年であるとすれば、この勧請に本間家が関わっていたという仮説が真実味を帯びてくる。これを裏付けるかのような話が出てきた。「牛尾神社のある山と吾潟の山の間の学田事業の作業中に、牛尾神社の鳥居を水で流してしまった!」・・・ん?学田事業が始まったのが1886年、「本間家所有の山を掘り崩して学田事業が始まった」とあるので、まさにこの地であろう。かつての牛尾神社はどこにあった?その鳥居は牛尾神社ではなく旧名八王子大明神の名残遺跡なのか? |

|

|

牛尾神社は、加茂湖南端にある「天王下」バス停から南側に少し歩くと、「新穂潟上温泉」に向かう道と川を挟んだ手前の道を進むと鳥居が見えてくる。 吾潟が集落として独立する前には潟上村に属しており、それ以前より創建された牛尾神社を集落の守り神として「天王さん」と呼んで親しんできた。バス停の名前もそこに由来する。 牛尾神社は、延暦11年(792年)、出雲大社より勧請(かんじょう)創建された島内有数の古社で、当初は八王子大明神といい牛頭天王を併せ祀る。明治6年に潟上神社と改め翌年に現社号に改称した。明治32年に社殿や能舞台などを焼失し、同45年に全ての修復作業を終えた。能舞台は島内随一の本格能舞台である本間家能舞台を真似たとある。面匠「春日」の作と言われる白式,黒式翁2面、セグロウミヘビのミイラ、聖徳太子像、薬師座像、天神像などが神宝とされている。 県道南線沿い加茂湖の南端方に流れ込む「天王川(てんのうがわ)」脇にある牛尾山と呼ばれる鬱蒼とした杉木立の丘陵地に鎮座している。道路脇の社号標から暫くは平地の参道だが、それから杉や竹、自然林の鎮守の杜の中を上がる階段と緩やかな坂の参道が続く。境内入口の両部鳥居を潜(くぐ)ってしばらく進むと、広々と明るい境内に入る。県道からみて正門から北東に150メートルほど進んだところには裏門があり、相当にきつい石段を上がると本殿右脇にたどり着くことができる。本殿向って右側には杉の大樹として県下でも珍しい「安産杉」(一名「孕み杉」、佐渡市文化財指定、樹齢千年、明治32年の本殿焼失の大火から奇跡的に免れた)が、左側には能舞台、正面には至る所に彫刻が施された拝殿が目に入る。この拝殿は、三方唐破風造という高度な建築様式。拝殿一面に彫られた彫刻群は、越後と佐渡の匠たちが明治35年から5年の歳月ををかけて仕上げた、刳り彫りによる立体的で豪華且つ精緻な芸術性に富んだ見事の一言に尽きる彫刻であり、龍、虎、獅子などの霊獣や動物、順徳上皇の遷御などが彫られている。ここの能舞台は、佐渡の独立した能舞台約30棟の中でも本格的能舞台といわれる三棟の内の一つ。江戸時代には佐和田地区の若一王子神社、真野地区の大膳神社、畑野地区の加茂神社と共に能楽の中心となった国仲四ヶ所御能場の一つである。 《宮司直書「牛尾神社の由緒」》 本神社については、沢山のネット記事もあるので、これ以上の詳細な説明は不要だろう。牛尾神社に興味のある方は、「 氏子は、新穂潟上、新穂田野沢、新穂正明寺(下組)、吾潟の四集落からなる。 例祭以外の主な行事は次の通りであるが、参拝に訪れる際には事前確認してください。 1月1日~:初詣 2月7日:お七日祈願祭(合同祈願) 2月26日:祈年祭 6月12日:例祭前夜祭 6月13日:例祭 11月26日:新嘗祭 |

| 湖鏡庵 | 潟上の地頭本間源太左エ門源高秀の創建で、寺堂に後花園天皇の宸筆「管公

」の一軸があり、曹洞宗。 ※佐渡貉:二つ岩団三郎親分・湖鏡庵財喜坊・徳和東光寺禅達・関の寒戸・新町おもやの源助 ※ |

| 歓要寺跡 |

| 延命院 |

芸達者な延命院夫婦 延命院は夫婦揃って芸達者で芸能好き。お父さんは吾潟鬼太鼓の元太鼓打ち、お母さんは狂言や春駒を演じる。左の動画は2025年金井芸能発表会での一幕。 |

|

| T O P | 吾潟の歴史 | 吾潟の自然 | 吾潟の芸能/社寺 | 吾潟の産業 | お問い合わせ |