|

|

佐渡はどうやってできた? 佐渡島は、300万年前に海底が隆起し始め、12万年前に大佐渡山地と小佐渡山地が現れた。国仲平野はまだ海の底であった。その後も隆起が続き、中央部も徐々に陸地化するとともに両山地からの土砂が流れ込み、2000年前に国仲平野が形成された。佐渡島は今でも隆起が続いており、1802年の小木地震では2メートルの隆起があった。加茂湖周辺が陸地化したのは最後の最後で、その湖畔にある吾潟に人が住めるようになったのも弥生時代晩期かそれ以降であろうか。「市詩」にも「今より水位が10メートルも高く、田ノ浦や品ノ浦の入り込んだ沢のだいぶ奥まで潟の水が浸入していた」とある。また「弥生時代や古墳時代の吾潟については、これを語る資料が全くという程ない」とは残念であり、吾潟の記録ある歴史は平安時代の「 ちなみに、「佐渡」の地名が日本史に最初に登場するのは日本創生を記した「古事記」であり、国生み神話に大八島の7番目として登場する。 佐渡の由来は「狭門(さど)」説が有望で、大佐渡と小佐渡が分かれていた頃にその間の海を指したという。もしかしたら、加茂湖と両津湾の隔てる砂州(さす)を門と指したかも?あるいは両津湾から真野湾に通り抜けるときに両山地が門の様に見えたか? 佐渡は古くから流刑の地に定められ、著名人としては万葉歌人の 奈良時代には北陸道の内の一つの国(佐渡国、別称:佐州,渡州)となり、徳川・江戸時代には幕府直轄となるなど、一般的に思い浮かべる離島のイメージとは歴史的にも文化的にも大きく様相を異にし、日本史を語る上でも重要な地である。 詰まる所、佐渡は、気候的(寒暖両系の北限と南限の植物境界線である北緯38度線が島の中央を通過していて植物や果物の種類が豊富)、海洋的(佐渡沖で暖流と寒流がぶつかるので魚種も豊富)、地形的(山あり海あり平野あり)、歴史的(海洋拠点として便利な位置にあり多様な高名文化人が渡来)、文化的(鬼太鼓や能などの伝統芸能が豊富で盛ん)等々、あらゆる点で見てもまさに「日本の縮図」と言える。 |

||||||||||||

加茂湖の形成

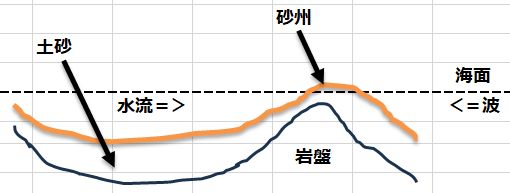

当初の加茂湖は、低地でありながらも両津湾の一部のような存在であったと思われる。山地の土砂が多方の河川から加茂湖に流れ込み、大きな土砂は湖底に留まり、細かな砂は波にかき回され両津湾に流れ出す。両津湾では両津港を中心に沖に向かって広がっており、沖合からの波は両津港に向かって集中する力が働き、加茂湖から流れ出た砂は波によって再び両津港に集約され蓄積する。やがて砂州を形成し陸地化し、加茂湖は閉ざされた湖となった。河川から流れ込んだ水は両津橋あたりで両津湾に流れ出していただろうが、加茂湖がバッファーとなり海に流れ出す水の勢いは穏やかであり、出口は浅く狭かっただろう。

1897年、佐渡全島で歴史的な大水害が発生し、出口が狭い加茂湖は大氾濫し、湖畔周辺に大被害を起こした。1904年、両津橋辺りで開削工事を行い、おそらく開削口前後は相当に深く掘り下げただろう。その結果、加茂湖の水や海水が自由に出入りできるようになり、加茂湖は汽水湖となった。

これから推察すれば、湊・夷に人が住むようになったのは吾潟よりも遅かったであろう。

吾潟集落の形成

これらを総括して、吾潟に人が定住する経過を推測してみる。

1802年の小木地震(M6.5~7.0)でも隆起したのは小木半島で限定的。1964年の新潟地震(M7.5)でも佐渡島の隆起は認められない。この事から佐渡島は硬い岩盤層に支えられており、恒久的な僅かな隆起はあるものの地震等で一気に隆起する事は僅か。つまり吾潟地域が陸地化したのは小佐渡山地からの土砂の流れ込みが主要因であっただろうと思われ、いずれにしても相当な年月を要した。

3万年前:吾潟地層から推測すれば、まだ海の底にある。

5千年前:原黒集落がいち早く陸地化し、大佐渡山地に向かって砂州が形成される事によって加茂湖が両津湾から閉ざされ湖として形成された。上図の通りに吾潟の越戸や藤巻周辺の丘陵地帯はすでに陸地化したものの、吾潟の中心地である加茂湖畔はまだ海の中。かかる状況の中で、両津湾岸(原黒)および潟上地域から移住して来たと思われる。そして加茂湖が形成された事は吾潟の歴史(人の定住)にとってはマイナス要素であった。湖畔はまだ湿地状態であり、豪雨時には大量の雨水が加茂湖に流れ込み滞留し水位は上昇する。漁場としての往来はあったかもしれないが定住するには難しい。久知と潟上の通り道としては、吾潟の山沿いにある「塩街道」や「殿様道」などが使われたであろう。

5~2千年前:地理的にみて越戸地区は椎崎からの移住と推測され、吾潟集落の中では比較的早く人が住んだと思われる。「越湖勝覧」の絵図では「越戸崎」との表記があり、椎崎と並んで加茂湖畔に越戸が突き出ていた。水位が現在よりもかなり高かったことを示す。陸地続きで越戸の先にある藤巻に定住したのも、年代的には縄文時代~弥生時代だったと推測される。藤巻に定住した人達が、原黒、久知(城腰)、潟上、はたまた新穂田野沢から来たのかは分からない。一番近いのが新穂田野沢ではあるが。

2千年前:吾潟集落の歴史が潟上村から始まっている事から、加茂湖畔の陸地化が進むにつれて、潟上集落から吾潟集落に向けて徐々に定住範囲が広がったと推測される。吾潟集落の形成時期とイエス・キリストの生誕がほぼ同時期か!

1500年前:両津湾の砂州がさらに広く高く形成され湊や夷が陸地化し、加茂湖は自然が形成した汽水湖となった。この頃には品浦や田ノ浦の加茂湖畔の低地部も陸地化され居住範囲は一層に広がり、現在の集落が形成されたでだろう。つまり牛尾神社創建の200年前頃と言う事になる。これが「吾潟の歴史」が牛尾神社から始まる所以だろう。

余談だが、吾潟集落は元は潟上村下組であり、上組と下組の境界線は天王川であった。ならば牛尾神社は下組(吾潟側)にあったはず。ところが吾潟が潟上村から独立した時には牛尾神社は潟上側になった。潟上村が「大事な牛尾神社を僻地(へきち)の吾潟なんぞに渡す訳にはいかぬ!」との思いだったのだろうか。当時の住所がどのような表記になっていたのか興味があるところ。

佐渡島創生に興味がある方向け(佐渡ジオパーク発行パンフレット)

☆![]() トキが舞う金銀の島 3億年の旅とひとの暮らし

トキが舞う金銀の島 3億年の旅とひとの暮らし

☆![]() 自然とひとの暮らし

自然とひとの暮らし

| ●吾潟の歴史年表 | |||

| 弥生時代 | 佐渡島の南部(長者ヶ平遺跡など)を中心に多くの縄文土器が見つかっており、海を渡って本土との交流もあったが、上図の通り加茂湖が形成されたのは弥生時代からであり、吾潟平野部に住民が定着したのも弥生時代晩期かそれ以降? | ||

| 延暦11年 | 792 | 神社 | 潟上村に八王子大明神(現 |

| 文安2年 | 1445 | 寺 | 潟上に |

| 寛延2年 | 1749 | 芸能 |

本間家能舞台で初演(演能の最古記録) ※能舞台の建造時期は不明 |

| 天明3年 | 1783 | 行政 | この頃の吾潟は、潟上村下組に属し越戸・苗代沢・品浦の3組で構成されていて、藤巻住民は越戸と品浦に含まれている |

| 不明 | 行政 | 吾潟集落で藤巻を独立した地域(組)として4組制とする | |

| 不明 | 神社 | 伊豆神社創設 | |

| 寛延48年? | 1796? | 芸能 |

|

| 文久3年? | 1863? | 芸能 |

牛尾神社の能舞台で初演能 現在も牛尾神社例祭前夜祭(6月12日)にて定例薪能が上演(観覧無料) |

| 明治6年 | 1873 | 神社 | 八王子大明を潟上神社(後の牛尾神社)と改める |

| 明治7年 | 1874 | 神社 | 潟上神社を牛尾神社と改称 |

| 明治13年 | 1880 | 行政 |

潟上村下組が潟上村から分離独立し新潟県加茂郡吾潟村と改名 ※潟上下組が上組と統合するよう指示が出て、下組(吾潟集落)がこれに反発し独立が認められた |

| 明治14年 | 1881 | 行政 | 1872年に世界に先駆けて発布された「学制令」に基づき、吾潟集落での義務教育の場として潟上小学校吾潟分場開設。年貢米倉庫の郷蔵を校舎とした |

| 明治18年 | 1885 | 芸能 | 本間家個人宅敷地内に能舞台(県の有形民俗文化財)再建新築落成 |

| 明治19年 | 1886 | 行政 |

火災にて吾潟校舎が全焼 校舎が新築されるまで、藤堂を仮校舎とした |

| 同上 | 行政 | 学田のための加茂湖埋立の許可がおり吾潟周辺にて加茂湖の埋め立てが始まる | |

| 明治25年 | 1892 | 行政 | 潟上小学校吾潟分場が吾潟村立吾潟尋常小学校として独立。就業年限は3年 |

| 明治30年 | 1897 | 行政 | 吾潟尋常小学校での就業年限が4年になる |

| 同上 | -- |

佐渡全島で歴史的大水害が発生し大凶作となる。「 |

|

| 明治32年 | 1899 | 神社 | 牛尾神社焼失。大杉は「神の木」故に火災から免れた |

| 明治34年- | 1901 | 神社 | 牛尾神社再建が始まる |

| 同上 | 神社 | 牛尾神社の能舞台再建 | |

| 同上 | 行政 |

町村合併により吾潟村・明治村・河崎村・富岡村が合併し河崎村となる これにより吾潟集落は河崎村大字吾潟となる |

|

| 明治35年 | 1902 | 行政 | 町村合併に伴い吾潟尋常小学校は久知尋常小学校(後の河崎小学校)吾潟分教室となる |

| 同上 | 神社 | 牛尾神社拝殿の彫刻群が完成 | |

| 明治36年 | 1903 | 行政 | 両津湾と加茂湖をふさぐ陸地を開削し、加茂湖が淡水湖から汽水湖となる。 |

| 明治37年 | 1904 | 産業 | 吾潟漁業組合設立 |

| 明治39年 | 1906 | 行政 | 吾潟尋常小学校として独立 |

| 明治44年 | 1911 | 産業 | 吾潟漁業組合が「鴨湖漁業組合連合会(現加茂湖漁業組合)」に吸収合併 |

| 明治45年 | 1912 | 神社 | 牛尾神社の社殿等が再建。改築工事がすべてが完了 |

| 大正10年 | 1921 | 活動 | 吾潟婦人会結成 |

| 大正12年 | 1923 | 行政 | 椎崎回りの県道南線が新道として開通 |

| 昭和3年 | 1928 | 観光 | 加茂湖が |

| 昭和7年 | 1932 | 産業 | 湊地区にて垂下式牡蠣養殖に成功 |

| 昭和8年 | 1933 | 行政 | 吾潟尋常小学校が久知尋常高等小学校吾潟分教場に改名 |

| 昭和10年 | 1935 | 活動 | 吾潟私設消防組結成(同時に河崎村消防団吾潟消防組に編入) |

| 昭和12年 | 1937 | 生活 | 越戸に電灯がつく。3年後にその他の地域でも電灯がついた |

| 昭和14年 | 1939 | 産業 | 吾潟集落民による牡蠣養殖始まる |

| 昭和20年 | 1945 | -- | 太平洋戦争が終結。吾潟では11名が戦死 |

| 昭和25年 | 1950 | 行政 | 吾潟公民館開設 |

| 昭和27年 | 1952 | 産業 | 加茂湖埋め立て地で行われた学田が戦後の農地改革により農水省に強制譲渡となり、65年も続いた『越湖埋立同盟会』による学田事業は解散した |

| 同上 | 行政 | 吾潟幼稚園が季節限定(4月15日~11月14)で旧公民館を使用して開園 | |

| 昭和28年 | 1953 | 行政 | 吾潟尋常小学校が現公民館の場所に新校舎落成、移転 |

| 昭和30年 | 1955 | 行政 | 吾潟幼稚園を藤堂敷地内に新築着工(完成は翌年) |

| 同上 | 産業 | 「加茂湖漁業組合」が発足 | |

| 昭和34年 | 1959 | 生活 | 吾潟でテレビ視聴が始まる |

| 同上 | 活動 | 公民館事業として敬老会を始める | |

| 同上 | 活動 | 吾潟の鬼面(原面)を佐渡博物館に貸与・陳列 | |

| 昭和35年 | 1960 | 行政 | 旧両津市立両津中学校の一部と両津市立河崎中学校が統合して佐渡市立東中学校が開校 |

| 昭和39年 | 1964 | 活動 | 吾潟鬼組保存会結成 |

| 同上 | 生活 | 吾潟で電話工事が始まり、完了するのに3年を要す | |

| 昭和40年 | 1965 | 活動 | 老人クラブ設置 |

| 昭和43年 | 1968 | 行政 | 吾潟幼稚園が完全通制となる |

| 昭和44年 | 1969 | 行政 | 河崎小学校吾潟分教場閉鎖し両津小学校区に併合 |

| 昭和46年 | 1971 | 神社 | 本間家能舞台が両津市文化財に指定 |

| 昭和53年 | 1978 | 生活 | 吾潟の上下水道設置が完了 |

| 同上 | 行政 | 吾潟幼稚園を閉園し、湊保育園と合併 | |

| 昭和56年 | 1981 | 神社 | 牛尾神社能面(翁の面)が県指定文化財に指定 |

| 平成9年 | 1997 | 神社 | 本間家能舞台と牛尾神社能舞台が新潟県指定有形民俗文化財に指定 |

| 同上 | 行政 | 吾潟ふれあいセンター落成 | |

| 平成10年 | 1998 | 神社 | 伊豆神社能舞台が土砂崩れで崩壊・消失 |

| 平成15年 | 2003 | 活動 | 吾潟白藤会発足 |

| 平成16年 | 2004 | 行政 | 佐渡島内の全市町村が合併し佐渡市吾潟となり現在にいたる |

| 同上 | 神社 | 牛尾神社の拝殿彫刻,木造薬師如来座像, 木造聖徳太子立像, 龍神, 奉納受領文書, 安産杉が市指定文化財に指定 | |

| 平成17年? | 2005 | 観光 | 「道の駅」が開設(登録は1999年) |

| 平成19年 | 2007 | 産業 | 佐渡市が「朱鷺米」こと「 |

| 平成21年 | 2009 | 観光 | 「道の駅」が実質(トイレ等を除き)閉鎖 |

| 平成23年 | 2011 | 遺産 | 「トキと共生する佐渡の里山(佐渡市全域)」として日本で初めて「 |

| 平成25年 | 2013 | 遺産 | 「 |

| 同上 | 行政 | 佐渡市立東中学校閉校し、両津中学校に統合 | |

| 不明 | 観光 | 加茂湖を一周する |

|

| 令和4年 | 2022 | 芸能 | 吾潟音頭創作 |

| ●吾潟に残る遺跡・史跡 | |

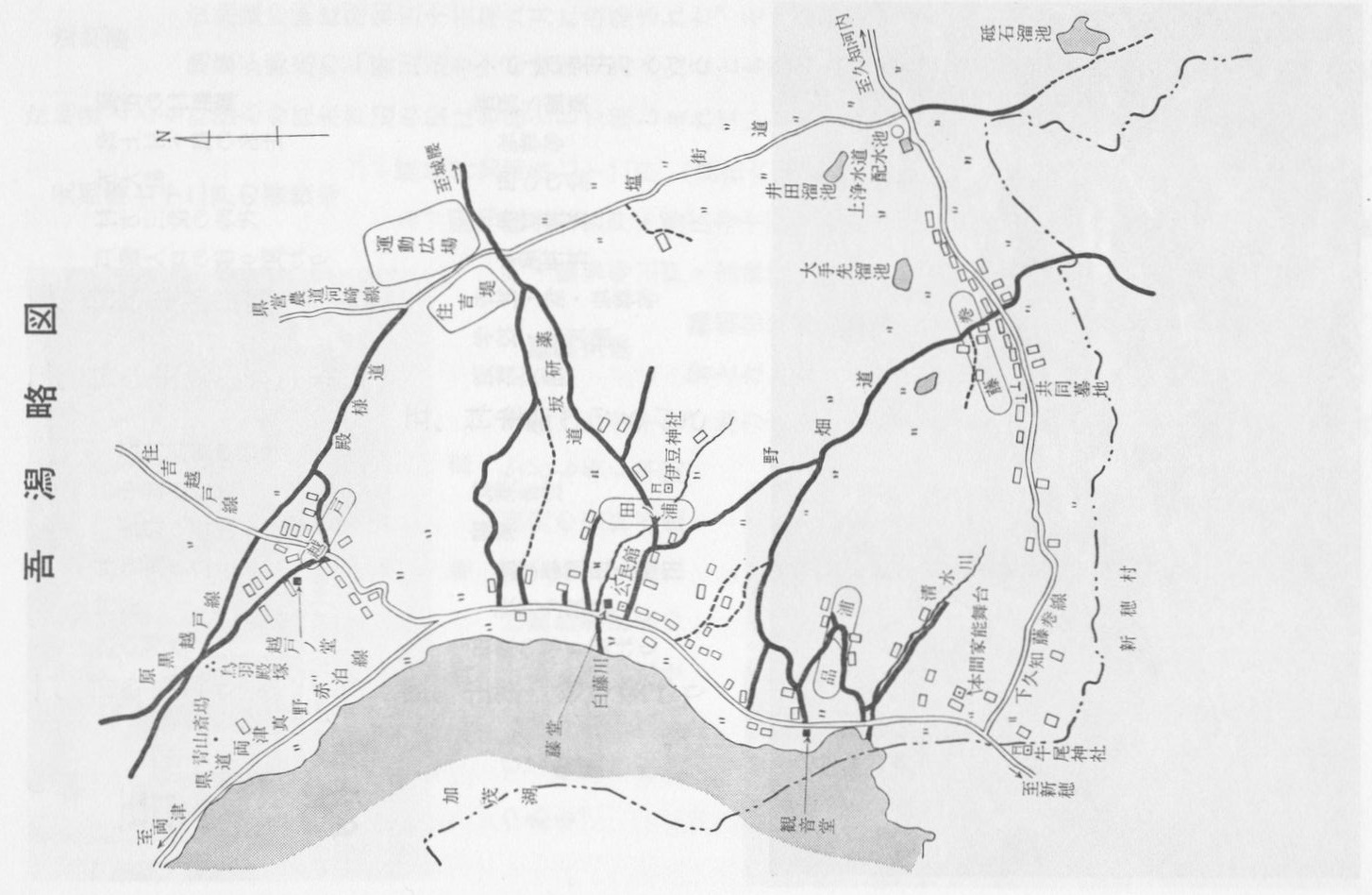

| 右上の地図は「市詩」に記されている吾潟の地図である。名称や位置などを見ると現代版の様であるがGoogleマップには記載されていない旧街道名も記載されており、吾潟の歴史を紐解くヒントになる。 さてここで吾潟集落の方に問題です。右の図には、間違いor今と違うところが何か所かあります。それはどこでしょうか? |

|

|

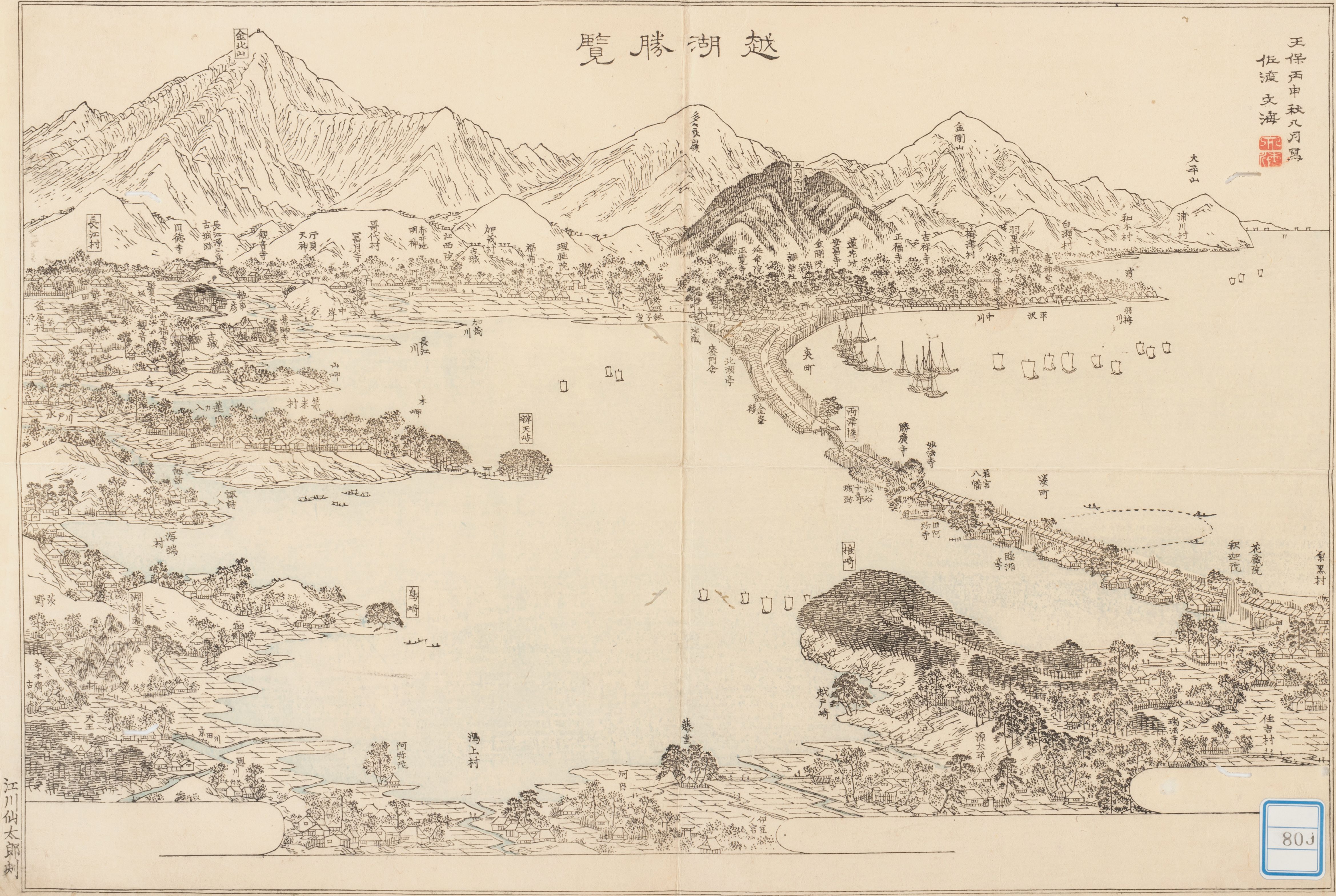

右下の地図は、天保7年(1836年)に石井文海という佐渡奉行所の絵図師が吾潟から見た加茂湖周辺を描いた「越湖勝覧」(相川郷土博物館蔵)である。この絵図は「湖鏡庵」でいつでも見る事ができるが、加茂湖畔部が青く塗られており後に刷られた版と思われる。 吾潟集落周辺には「越戸崎」「源太平」「藤堂」「河内」「伊豆ノ宮」の文字が見える。吾潟史を紐解くキーワードであろう。 ちなみに四角く囲われている地名が儒学者であった芥彦章が詠んだ「加茂湖八勝」で、現在の「 さてここで難易度MAXの問題です。右の図で上記の年表と合わない個所があります。どこでしょうか? |

|

|

① 吾潟地層 |

吾潟(田ノ浦)から発見された地層。3万年前と推定される。この吾潟層から「アナジャコの生痕化石」(田ノ浦)や「植物化石」(品浦)が見つかっている。アナジャコの生息域は「汽水域の干潟」なので、当時のこの辺りがまだ水辺であり、加茂湖がまだ入り江状態で海とつながっており、砂地の海岸が広がっていたと推測される。吾潟層と隣合わせ加茂湖側の渡辺光右エ門が所有する山は現在も砂の採掘が行われていて砂地が露出しているのでほぼ間違いのないところ。つまり、加茂湖を形成するための砂州の蓄積が始まったのが3万年前からという事であり、5000年前の海岸線を白線で表した合成地図は正しいと推測できる。5000年前は吾潟集落の主要部はまだ海の底・・・という悲しい事実。一方では、この砂州で大佐渡と小佐渡がつながっている様はまさに「佐渡の天橋立(あまのはしだて)」であったに違いない。 ジオパークの「A:加茂湖周辺コース」でここが見学ルートに入っている。 次の表は、日本海誕生以降に佐渡島内で発見された地層の名称である。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

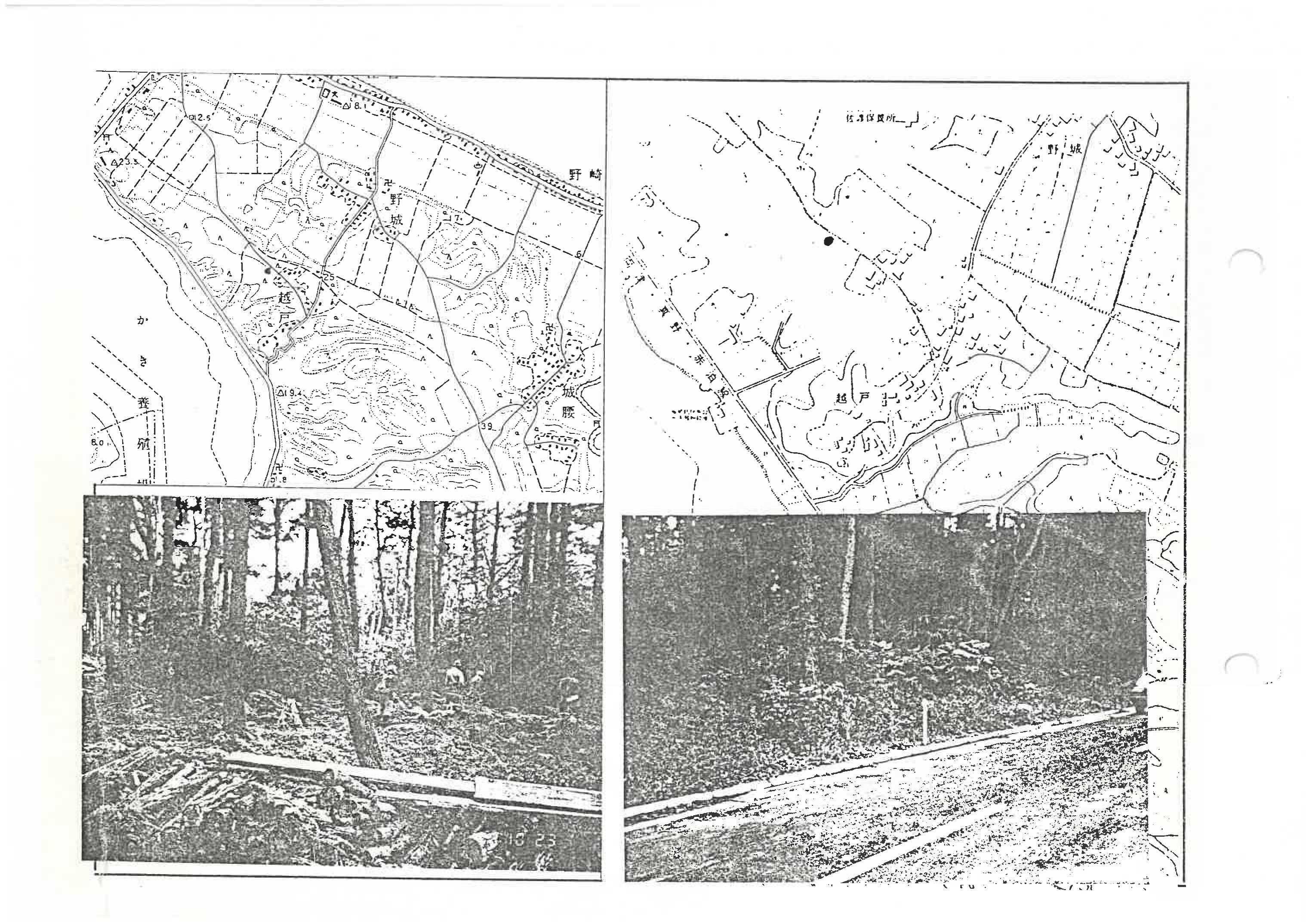

| ② 越戸遺跡 |

「埋蔵文化財包蔵調査カード(No.1418-60)」より 場所:越戸中心部にある三叉路南方脇下 出土品:須恵器(盤)(窯で焼いた皿のような形状の土器製の器) 年代:平安時代 所蔵:右ェ門(現在は所蔵していない) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

③ 謎の遺物? |

佐渡の縄文土器と言えば「 ここで紹介するのは、椎崎遺跡から数百メートル南下した加茂湖沿い(現青山斎場付近)の山中を切り崩した崖から採取した土器である。土器と合わせて硬化質の矢じり?や端部に年輪のように見える木石っぽい形をした遺物もある。 これ採取場所は佐渡の「遺跡等の一覧」には掲載されておらず、当時の吾潟の人々の間では「あそこに土器がある」と有名は話だった。 ※佐渡ジオパーク担当者に25年11月に提出済み・・・新たな縄文遺跡として認定されるかもしれない。その確率95%以上。これを持っていた同級生に「ジオパークの人が『縄文土器は作り方が簡単なので後世になっても誰でも作れる』って言っていた」と言うと「違うっちゃ!本当にあそこから持って来たんだっちゃっ!」って言った。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

④ 吾潟鳥羽殿塚 |

地図で見れば「⑧北一輝の墓」付近に記されている。調査カードの位置を示す〇印の位置もあいまいで、添付写真も位置を特定するには参考にならない。 おそらくはこの墓の奥側山中、それも加茂湖側山頂付近と推測するのだが、現場を散策するもその形跡は見つからなかった。 「埋蔵文化財包蔵調査カード(No.96)」より 場所:加茂湖東岸にせまる段丘面上、標高約20m 「北一輝の墓」がある「勝広寺青山墓地」の加茂湖側松林 年代:中世(南北朝~室町時代:1336~1573年) 形態:直径約4mx高さ約1.4mの円形柱(塚)が3基 道路側の1基は半壊で、他2基は原型を留める 1号基:南東、2号基:北西、3号基:道側(半壊) 設置の目的・用途および名称の由来は不明。「鳥羽」という名称は百姓集落の吾潟には元来無縁。「順徳上皇」ゆかりの地は島内各地にたくさん残っていて、父帝・後鳥羽上皇につながるのか?順徳上皇は流刑後佐渡の地にて後鳥羽上皇の崩御を知った筈。ただし、順徳上皇の佐渡在住期間は1221~1243年であり、本遺跡年代と重ならない。 [AIによる概要]佐渡にある鳥羽殿塚は、承久の乱で佐渡に流された順徳上皇の火葬塚と伝えられています。 [市誌]修験の場だったのではないか  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑤ 殿様道 |

「吾潟鳥羽殿塚」から「塩街道」につながる道で吾潟と住吉の境界線と一致(?)。「鳥羽殿塚」から発しており、位置的にも「殿」つながりでも「吾潟鳥羽殿塚」に関係していると推測される。これを先に進べば新穂に抜け新穂銀山の脇を通り、さらには「真野御陵(順徳天皇火葬塚)」までつながる。現在では各集落を結ぶ幹線道路が整備されており気が付かないが、車では通れない細い道が今でも残っている。 さらには越戸の南端方にも越戸住民が「殿様道」と呼んでいる古い細い道の跡が残っているらしい。「鳥羽殿塚」からの「殿様道」幹線から加茂湖に抜ける道があってもおかしくはない。県道南線を下れば「新穂銀山の積出港」がある訳だから。 著名人とて数回の往来では名がつかぬ。お偉い何様が定期的に往来したか、末代に残るような大きな出来事があったか。 ※順徳上皇は天皇家であり殿様と言う名称はそぐわない?あるいは「 (AIによる概要)江戸時代、佐渡奉行が島内を巡検する際に通った道であったことから、住民が畏敬の念を込めて「殿様道」と呼んだとされています。 (吾潟史)久知地頭が椎崎へ漁に出かけるために通った・・・少し無理があるか?久知から椎崎に行くならば、両津湾沿いを通れば良いだろう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑥ 塩街道 |

人が生活する上で、水と塩は必要不可欠なものである。そして、海岸沿いの原黒, 住吉, 河崎では製塩業が盛んだった。特に原黒畑はこの地区の一番の製塩工場であった。南方には新穂銀山、遠方の相川金山ではさらに多くの人が作業をしていた。彼らに塩を運ぶために、原黒畑で製塩された塩は「北一輝の墓」付近に集約、その後に新穂銀山に運ぶために「殿様道」と「塩街道」を伝って藤巻を通り新穂銀山へ、相川に運ぶためには越戸を通るか「薬研坂道」を通って加茂湖に下りて南線を伝って相川に向かったのだろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑦ 薬研坂道 |

吾潟公民館(旧吾潟小学校)の脇から城腰城へ真っすぐ向かう道。途中には「塩街道」と交差している。おそらくは当時の加茂湖へ下る幹線道路だったであろうと思われる。また、品浦や田ノ浦の小学生が河崎小学校へ通う道でもあった。 「薬研坂(東京都港区)」の名前の由来は、薬を砕く道具の「薬研(中央が窪んでいて両端が高い」に似ているという説がある。吾潟の薬研坂は、「調合した薬が効いて動けるようになり、この坂が上れるようになったら病気が治った」としたとの話があるが、定かではない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑧ 北一輝の墓 |

吾潟集落の北端近く越戸から原黒に向かう道の沿道「 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑨ 吾潟小学校 & 学田 |

明治5年に学制令(義務教育)が発布されるまでは、日本全国において子供達の教育には積極的ではなかった。学制令によって明治7年に潟上小学校(現行谷小学校)が開校となるも距離的に遠いために吾潟の子供達がそこまで歩いて通う事はなかったでだろう。明治13年(1880年)、潟上小学校吾潟分場(現小松石屋敷地内)が建設され、翌年に開校した。ここから吾潟小学校の歴史が始まり、吾潟での子供教育の始まりとも言って良い。潟上村立は名ばかりで学校運営費は全て吾潟が負担した。これが後述する学田開発を後押しした。 全校生徒数は概ね30~50数名で推移する。就業年限が3~4年なのでこれを6年制に換算すれば多い時には100名近くになる。2024年の両津小学校の全校生徒数は93名であり、これと同等数の学童規模であったのである。 明治19年(1886)に校舎が火災で全焼した。新築されるまでの間は藤堂が仮校舎となった。これを契機にして、吾潟村立小学校の運営費を確保するために、本間家が中心となり『越湖(=加茂湖)埋立同盟会』を結成し、加茂湖を埋め立てる学田開発が行われた。 明治25年(1892年)に、吾潟村立吾潟尋常小学校(当初の就業年限は3年、明治30年には4年制となる)として独立を果たす。学田での稲作収益で学校運営費のすべてを賄うことができた。 明治34年(1901年)の町村制施行に伴い、吾潟村は明治村, 富岡村と共に河崎村に吸収合併され、明治35年(1902)に吾潟尋常小学校は久知尋常小学校(後の河崎小学校)吾潟分教室となった。 そして明治39年(1906年)には再び吾潟尋常小学校として独立するのだが、この際にも学田を売却して河崎村に千円の寄付をしてこれを成し得た。何ゆえか昭和8年(1933)に吾潟尋常小学校は再び久知尋常高等小学校(現河崎小学校)吾潟分教場(通称:吾潟分校)となった。 昭和28年には現公民館の場所に新築落成。この頃には学田事業は解散していたので、新築費用の捻出は大変だったであろう。 昭和44年(1969)に両津小学校区に併合され、ここに88年に及ぶ吾潟小学校の歴史は幕を閉じることとなる。この間に、吾潟の子供たちの教育に尽力された本間家や学田に従事された地元民父兄の方々に大感謝である。 ※これを執筆しながら思い出した。吾潟小学校には立派な校門、体育館、給食室、職員室そして2階建て教室があり、外にはグラウンドもあった。紹介写真でお分かりの様に、吾潟集落だけの小学校とはとても思えないくらいに立派な校舎だった。当時は広いように感じたが、今の跡地を見ると猫の額の広さしかない。また先生が「明日の給食はカレーライスだから各自米1合を持ってくるように」と言われた。そして5年生になると、本校(河崎小学校)までの約3kmを雨の日も雪の日も歩いて通った。昔の子供達は皆元気で丈夫だった。 雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫なからだを持ち、欲は無く、決して瞋(い)からず(怒らず)、何時も静かに笑っている(宮澤賢治)・・・まさに吾潟の子供達の事よ 【学田】学校の経費に充てるために所有する田地であり、佐渡島内でもこれを有するのは吾潟のみ。吾潟小学校の運営費を確保する上で、最も重要な役割を果たした。全国的にみても北海道の一部に存在するもののなかなか珍しい試みである。北海道での学田開拓が1884年、吾潟で学田用に加茂湖埋立が開始されたのは1886年。『越湖埋立同盟会』設立や許可申請はもっと前の事だろうから、北海道と同時期またはそれよりも前に先行した計画だった。もしかしたら日本全国でも初の試みだったかもしれない。しかもである。荒れ地を整地したり、山を切り崩しての平地の確保はまだ容易。吾潟の場合には、加茂湖の埋立から始まるのである。そして埋立用土を確保するために吾潟のあちこちの山を切り崩した。吾潟層が見つかったのも学田開発と関係がありそうだ。用土を譲り受ける代わりに、山を崩した跡地は平地にして返すという。技術不足, 経験不足, 用土不足, 人足不足・・・吾潟村民総出の事業であり、様々な予期しない問題も噴出し、そこには想像を絶する苦労があったに違いない。ショベルカーやトラックが無い時代にあって、山の切り崩しや用土の運搬は容易でない。クワや一輪車が大活躍したか。計画が遅れに遅れたことからも推測できる。吾潟を通る県道南線の加茂湖側のほぼ全域を埋め立てたと推測される。明治19年に始まった学田開発は15年の歳月を要し、4.5町歩の計画に対し3町歩の実績だった。 学田開田地:①梅ケ沢入1839(梅ケ沢下,梅ケ沢入浜,中江下),青山1840(越戸坂下,清左衛門下浜,青山,三番倉)、②青山1836,7,8(寄洲地)、③青山194,9、④藤巻1299、⑤道下35-2,71-2(仁平下,手崎下,嘉平下)、⑥金山沢,堂林,藤巻、⑦道下1839-1、⑧潟上宮添。これ以外にも小規模の開発も各地にあったであろう。1952年の農地改革にて学田開発をリードした『越湖埋立同盟会』は解散した。 この吾潟での学田開発が加茂湖埋立の先駆者ではなく、相川金山などの採掘による人口増による食料不足を補うために、加茂湖を埋め立てる新田や宅地開発は各地で活発であった。 吾潟における学田開発では「流し場開田」という工法が用いられ、高台から大量の水を流しその勢いで土砂を加茂湖まで流す工法である。藤巻に点在するため池は、この「流し場」の起点であったであろう。先に紹介した5000年前の地図で白線内部(陸地部分)においても現在時点では山奥部にまで開発され田畑になっている平地は、この学田事業で開発された跡? さらには学田開発によって切り崩した山々は平地となった。この学田開発は、加茂湖の埋立事業としてだけでなく、その跡地は田畑などに使われ果物栽培や田園の一角を成し、結果として吾潟集落の土地開発にもつながった。家や小屋を建てたであろうし、ため池は稲作用の貯水池として、流し場は用水路としても活用できた。学田は、吾潟小学校の運営維持だけでなく、吾潟集落全般の以降の産業発展にとても大きな影響を与えた。 ※学田開発は吾潟全域で行われ、加茂湖側に存在する全ての田畑が学田開発の結果であるとの話を聞いた。各地域(郷)ごとに当時の作業を記録した書面が引き継がれていて、少なくとも越戸郷におけるグループが今なお存在し、当時の記録書物が手元に残っているという事だ。これを調べれば、伊豆神社の創設に関係する記録や流された牛尾神社の鳥居についての記述もあるかも知れない。   吾潟分校(左:「吾潟史」より、右:公民館掲示) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑩ 吾潟幼稚園 |

吾潟幼稚園は、県道南線「吾潟藤堂前」バス停前、吾潟小学校と並んで建てられた。写真は昭和35年頃の様子。車もまだない頃で、親は子供を自転車の後ろに乗せての送り迎えだった。 昭和27年に季節限定(4月15日~11月14)で開園 昭和31年に写真にある園舎が新築落成 昭和43年に完全通制となる 昭和53年に閉園

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑪ 吾潟観音堂 |

吾潟観音堂はその名の通りに南線バス停「吾潟観音堂」加茂湖側にある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ⑫ 吾潟藤堂 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑬ 喜左衛門堂(越戸の堂) |

現在の越戸集会所は場所も移動して新しく建てられたものでありが、かつての越戸の堂(旧喜左衛門堂)は県道から上がった道と住吉および原黒に抜ける三叉路(越戸中心部)にあった。その頃は、道路に大きな幕を張って映画を上映していた。 原黒に抜ける道(左手)が幹線で、右にある道は細く住吉海岸まで通っていたのかどうかは不明。踊り手はおそらくは吾潟婦人会の皆さんであろう。吾潟幼稚園の園児数が多いという事は若いお母さんの数も多かったであろうから、当時の婦人会の活動も活発であったに違いない。 堂前にある二つの石碑は、今もそこに残っている。  写真提供:熊谷藤右衛門(越戸) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

⑭ 藤巻七兵衛堂 |

藤巻の堂は、藤巻道の入り口にある野口七兵衛家の敷地内にあり、同家の個人が管理していた。本尊の地蔵菩薩は江戸時代のものと思われ高さ1メートルもある大きなもので鮮やかな色彩が施されている。このお堂は同地区の集会所の役目をしていた。昭和2年にお堂を取り壊し、田野沢の菩薩寺に本尊を納めた。 ちなみに現在の藤巻集会所は藤巻動力組合(昭和51年解散)の作業所敷地をそのまま借用して建てたもの。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ●加茂湖伝説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 加茂湖伝説① |

加茂湖の主(佐渡の民話・第一集) 昔、佐渡の加茂村に武右衛門(ぶえもん)という長者が住んでおりました。この武右衛門は大変強欲で情け容赦のない冷たい男でした。武右衛門は、一刻も早く加茂湖を埋め立てて土地を増やし、佐渡一番の長者になりたいと野心を抱いておりました。 しばらくして始まった加茂湖の埋め立て工事に、漁師達は止めてくれるよう必死に懇願しました。ついに堪忍袋の緒がきれた漁師の茂平は、武右衛門を奉行所に訴えでましたが、お奉行に根回ししていた武右衛門の手によって、逆に土地を永久に追い出されてしまいました。 そのお裁きのあった満月の晩のことです。秋津村(あきつむら)を通りがかった武右衛門とお伴の長兵衛は、長江川のそばで一人の娘が立っているのに気づきました。声をかけると釜屋村(かまやむら)の家に帰るところだと言います。娘の美しさに下心を出した武右衛門は、送ってやると申し出て、長兵衛の提灯をふんだくり、娘の肩を抱き寄せながら行ってしまいました。 仕方なく長兵衛が一人で帰っていると、背後から青白い顔をしたお奉行が声をかけてきました。「あの娘は、生(しょう)のある者ではない」と長兵衛に告げて死んでしまいました。長兵衛は驚いて、武右衛門の後を追いかけましたが、そこで見たのは娘が武右衛門の生き血を吸っているところでした。驚く長兵衛の目の前で、二人はいつのまにか姿を消してしまいました。 長兵衛があわてて二人を探すと、不思議な事に二人は加茂湖で水面に立って踊っていました。その異様で恐ろしい様子に、長兵衛は叫び声をあげて村に逃げ帰りました。知らせを聞いた村人や漁師たちが湖をあちこち探すと、明け方ごろ武右衛門の遺体が加茂湖の底から浮き上がってきたのでした。 村人達は加茂湖の主の恐ろしい仕返しに震え上がったということです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 加茂湖伝説② |

一目入道(ウィキペディア) 一目入道は加茂湖の主であり、頭上に一つ目を持つ。ある日、一目入道が湖から上がってみると、1頭の馬が繋がれていた。入道は好奇心から馬に跨り、遊び始めた。 そこへ馬主がやって来て、入道は捕らわれてしまった。陸上では入道も手も足も出ず「ご勘弁下さい。その代わりにこれから毎晩、瑠璃の鉤で一貫の鮮魚を捕らえて献上します。但し魚を採るのに必要なので、鉤だけはお返し下さい」と言った。馬主は面白がって約束を受け入れ、入道を放した。 翌朝に馬主が湖へ行ってみると、約束通り取れたての魚が鉤に掛けられていた。馬主は喜び、入道が言った通り鉤を湖へ返し、魚を持ち帰った。こうしたことが何年も続いた。 ある日、馬主は悪い考えを起こし、約束を破って鉤を返さずに持ち帰った。すると入道は魚を貢がず、それどころか毎年正月15日に馬主の家を襲うようになった。馬主は一晩中念仏を唱え、危機を免れようとした。こうして入道の祟りが無くなった頃、馬主は観音堂を建て、本尊の白毫(びゃくごう。仏の眉間にあって光を放つという白い毛)に入道の鉤をはめた[ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 加茂湖伝説③ |

石楠花(まんが日本昔ばなし) 佐渡の大倉村に、とても元気で可愛い娘が、木こりの両親と3人で暮らしていた。娘は、春から秋にかけて放牧している牛の世話係だったが、まだまだ遊びたい年頃だった。 そんな中、黒い子牛が産まれた。黒い子牛がすくすく育つのが嬉しくて、すっかり働き者になって牛の世話や両親の手伝いを嫌な顔せずやっていた。ひと冬を越したある日、母牛が病気で死んでしまった。これををきっかけに、娘はますます黒い子牛を大切に育てた。 それから2年目の夏、子牛は立派な若牛(黒毛の雄牛)に成長した。2本の角も立派に生えそろい、4本の脚もたくましく大地を蹴り、毛並みは黒々と艶やかに光っていた。娘は黒牛にまたがり、山の中を駆けまわって暮らしていた。 ある日の夜、娘は黒牛と一緒に、月夜がきれいな加茂湖を見に行った。帰り際、振り返った娘の目の前に、たくましい若者が立っていた。「私はあんたに育ててもらった黒牛だ。夏の月が加茂湖に映る間だけ、私は人間に姿になる事ができるんだ。私はあんたが好きだ。」 その日から娘は、毎夜毎夜、加茂湖の見える月夜の晩に、若者(黒牛)と会うようになった。娘にとって初めての激しい恋だった。 その年の冬、立派に育った黒牛を両親は売ることにしたが、娘は反対した。そこで娘が寝ている間の早朝に、こっそり牛を売りに出すため連れて行った。気づいて娘は追いかけたが、峠のがけ下で、口から真っ赤な血を流して死んでしまった。 翌年の春、娘が死んでいた大倉峠に一本の木(石楠花)が生えてきた。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 加茂湖伝説④ |

室町時代の名匠春日の作と伝えられる宝物「翁の面」。 住時早鲅百餘日に亘り、田面亀裂し、井水すら涸れんとし、農民の惨状其の極に達するや、潟上の能太夫、降雨祈祷の為め、湖岸の仮舞台に上がり、神宝翁の面を被り舞を演ずるや、晴天俄かに曇り、怪風一陣、雷雨䮶到、雲中に龍姿現れ、翁の面を目掛けて追ひ来る。太夫裳を骞げて疾走し、足将に社頭に入らんとする刹那早くも進及せられんとす、乃ち面を取り華表の裡に投じ、僅かに危難を免れぬ、其の石の華表、龍の触るる所となり倒壊せしより、再来木造の制に定めたり(潟上志より) 【現代文訳】昔、佐渡で百日も日照りが続いたとき、能太夫 本間左京が加茂湖の上に仮舞台を作り、この能面をつけて能を舞った。すると豪雨となり雲の中から竜神が現れて、この面を奪おうとした。太夫は慌てて面を持って走り牛尾神社境内へ投げ込んだ。このため面は牛尾神社の神様に守られ無事だったという。 その時に付いたという傷が翁の面に今も残っているそう。  |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 加茂湖伝説⑤ |

加茂湖の竜 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 加茂湖伝説⑥ |

加茂湖の湖底城 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 加茂湖伝説⑦ | (延命院語り) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

●文化12年(江戸時代1815年)の吾潟5人組 市誌に記載のある当時の吾潟集落5人組構成。数え上げれば全部で23組95家になる。この時には藤巻地域が既に吾潟に含まれていることが分かる。 どうでも良い情報だが、各家の昔の旧屋号が記されていて面白い。現在も5人組制度は続いているが、諸般の事情にて5人組構成は変わっている。 ( )内は現屋号 ※現屋号についてはやや不安が残る。誤りがあれがご連絡を賜りたく。 ※5人組:江戸幕府が民衆を統制するために設けた組織で、近隣5戸を一組として年貢の納入や犯罪防止などについて連帯責任を負わせた相互監視を強いる制度であり、元来、日本人の気質にそぐわない制度であった。現在では相互監視義務は解かれ、葬儀の時には準親戚の立場になって当家を手伝う。 ・[4] 小七(藤右衛門)、甚右衛門、源蔵、村右衛門 ・[4] 宇右衛門、新五郎(新次郎→新兵衛→新平)、孫右衛門(孫次郎)、与右衛門 ・[3] 孫兵衛、次郎助(治右衛門)、新兵衛(新左衛門) ・[5] 五左衛門、喜左衛門(→現市橋重次郎)、与兵衛(藤三郎)、伊三郎、左兵衛(平蔵→平吉) ・[4] 清左衛門、孫左衛門、与七郎、茂右衛門(茂助) ・[5] 半左衛門、小左衛門、彦三郎、三左衛門、源五郎 ・[4] 甚八郎、太左衛門、六蔵(半右ェ門)、喜三郎(太三郎) ・[4] 半五郎(権次右衛門→権右衛門)、権十郎、万四郎、五吉(式部) ・[2] 延命院、与市(与一) ・[5] 七右ェ門、甚十郎(甚五郎)、三郎左ェ門(三四郎)、新太郎(文四朗)、嘉兵衛 ・[4] 多郎兵衛、惣次郎、勝次郎(太十郎) ・[6] 仙次郎(市右衛門)、甚左衛門、専右衛門、源太郎、文右衛門、庄吉 ・[5] 杢左衛門、伊右衛門、利右衛門、武左衛門、庄次郎 ・[4] 右京(梅ヶ沢)、甚七郎(五右衛門)、三助(儀左衛門)、万右衛門 ・[4] 忠右衛門、六左衛門、佐市郎、忠八(忠兵衛) ・[2] 紋平(惣三郎)、辻松(伝三朗) ・[5] 紋太郎、三次郎(三右衛門)、権三郎(松右衛門)、太兵衛(太六)、権四郎 ・[4] 喜市郎(久七)、九郎次郎(九右衛門)、喜作、宗吉 ・[4] 福正院(福右衛門)、庄五郎(庄三郎)、五兵衛(五郎助)、儀兵衛(儀右衛門) ・[5] 長四郎、長左衛門(長兵衛)、半兵衛、甚四郎、七兵衛 ・[6] 佐次兵衛、弥助、権兵衛、源次郎、弥左衛門(政右衛門)、定右衛門 ・[3] 伊助、文次郎、与八郎(与助) ・[3] 長右衛門、作平、文助 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| T O P | 吾潟の歴史 | 吾潟の自然 | 吾潟の芸能/社寺 | 吾潟の産業 | お問い合わせ |