|

|

|

| 佐渡博物館所有の吾潟の鬼面(展示会場では「吾潟」を示す説明は一切ない) この面相は鬼瓦を参考にして彫られたと思われる。鬼面鬼瓦の説明では、雄鬼(吽形):口を閉じたもの・角のあるもの・角の大きいもの・面相が厳しいもの、雌鬼(阿形):口を開いたもの・角のないもの・角の小さいもの・面相が優しいものとある。また、雄鬼は黒(右)、雌鬼(左)は赤色をしていており、吾潟の鬼面はまさにこれに適合する。牛尾神社の拝殿に飾っても、全く遜色のない出来映えである。 島内の鬼太鼓の殆どがこの色で雄雌が区別されているのもこの原面が成す仕業だろう。 |

|||

|

この原面をみれば明らかなように、吾潟の鬼面は歴史的遺物ともいえる程に当時の見事な伝統工芸の一角を成す作品であり、創建1300年の牛尾神社拝殿の彫刻にも通じるところ。他の集落にある鬼面とは明らかに歴史的観点でも一線を画す見事な出来栄えである。残念ながら現在の吾潟鬼太鼓で被る面は復元であり、これに似せているとは言えいささか安っぽさは否めない。 佐渡を活動の拠点にしている太鼓芸能集団「鼓童」では佐渡の鬼太鼓との関連性はないと言うが、太鼓のリズムなどでも明らかに鬼太鼓の影響を受けているのは間違いのないところで、事実、鼓童研修生は研修施設近隣の集落で研修の一環として鬼太鼓を演じており、一方では「アースセレブレーション2022」では金色の衣装に金色の面を被った派手な鬼が舞台に登場している。 【私が夢見る吾潟鬼太鼓の新舞台】 |

|

||

|

|

|

|

次の記事は、「佐渡広場 2024年8月21日(水)鬼太鼓41:鬼太鼓論考19.吾潟鬼太鼓」を切り貼りしたものである。

吾潟の鬼太鼓について相当に詳しく調べ、深く考察しており、吾潟鬼太鼓にとっても極めて貴重な資料である故に、これを切り貼りし、失礼ながら誤字脱字を訂正し読みやすく行体裁等を整えた。

特に、①吾潟鬼太鼓発祥の経緯、②吾潟の鬼面が佐渡博文館に保管されている経緯はとても興味深い。

●島内に存在する鬼太鼓の全容を知りたい方は《佐渡の鬼太鼓一覧》

(参考資料)

ⅰ『新潟県の民俗芸能』「第6章悉皆調査一覧」(1997年刊:以下「悉皆調査」)

ⅱ「さど芸能一覧」(「さど芸能アーカイブ」サイト:以下「さど芸能」)

ⅲ『吾潟郷土史』(平成12年発行)

ⅳ YouTube【SAⅮO-芸能】および【SAⅮO-祭り】吾潟の鬼太鼓(以下「動画等」)

ⅴ あるWeb記事

Ⅰ はじめに

①前号「吉岡鬼太鼓」の小括は、「集落の周知を集め島内各地の文化を採り入れて誕生した吉岡鬼太鼓」

1) 上記小括には、物足りなさを感じていた。具体的には、

a)「周知を集め」という表現は、吉岡鬼太鼓が興った経緯を追えば弱い。「衆知を結集して」の方が現に含みのある事実を伝える表現となる。

b)「島内各地の文化を採り入れ」は、非常に抽象的で各地の文化を採用できるものでない。 主役は鬼でも翁でもなく佐渡の正月芸能・春駒(細かくは相川・小木の男春駒に対し女春駒)の女装したヒョットコが主役。その際の持ち物は、手駒(馬の頭と首を象った小さな棒)でなく男根棒。 (春駒について、2013年1月佐渡広場「特定地区芸能7:春駒」参照)

c)「吉岡鬼太鼓」ならではの特徴がズバリ表現されず、「各地の文化を採り入れて誕生した」で済ませている。

2) そこで小括を、次の様に改めた。

「周知を結集し女春駒を採り入れ五穀豊穣・子孫繁栄・村中繁栄の願いを込めた吉岡鬼太鼓」

②当号テーマ「吾潟鬼太鼓」について

1) このお盆明けWebを開くと偶然、吾潟の鬼太鼓の動画と出合った。それまでは、別のテーマで行くことを考えていた。

a) 本来なら「鬼太鼓論考11:潟上鬼太鼓」の続きは隣集落の吾潟鬼太鼓であるべきが、資料が揃っていて未知という理由で旧真野町鬼太鼓シリーズを優先。

b) 吾潟鬼太鼓については今も続いているのかの意識レベルで、当集落の知人に電話で確認しようと思っていたほどであった。

c) ところが、吾潟鬼太鼓の動画を見て今のうちにとなった。

2) 吾潟鬼太鼓は、10年以上前牛尾神社で薪能があった際に観て、記している。

「牛尾神社の例祭の前夜祭 そのフィナーレが鬼太鼓で、始は「吾潟の鬼太鼓」、その後に「潟上の鬼太鼓」。社の氏子という点では同じですが、隣同士の地域であっても全くやり方が異なります。「これは大変なことだ」と痛感」

「鬼太鼓については、能の動きが歩行をはじめ極めてゆっくり・小さいのと違って、動きは大きく激しい。太鼓は、間が殆どなくリズムが変化していきます。但し、鬼の動作は激しくても、間を置いている(じっと静止している)部分は時間にして、半分は占めているのでは。足さばき、ばち棒を持つ指づかい、右手・左手の位置、眼の向けどころ、太鼓のリズム、数人の提灯を持った人の気合と鬼に立ち向かう位置等々において、それぞれが主役にもなっています。以上の点で、能と変わらないということです」

(2006年6月13日佐渡広場「佐渡の能(その2):牛尾神社薪能

③鬼太鼓は大きくは相川系と国仲(潟上)系と前浜系があることが通説となっているが、潟上系は吾潟鬼太鼓を含む。明治初期まで吾潟は潟上村の一集落で、吾潟村になったのは1880年。

1) その吾潟に佐渡宝生流太夫・本間家宅があり、本間家能舞台がある。

2) 潟上系鬼太鼓の特徴は、これまでの「鬼舞」に能舞の要素を10代清房が採り入れたことに始まるとされる。

3) 以上から、吾潟鬼太鼓から鬼太鼓の源流を突き止めることが出来るかもしれない。

Ⅱ 内容

(1)各種記事

①悉皆調査

芸能の名称:吾潟鬼太鼓、伝承団体:吾潟鬼太鼓保存会、上演場所:牛尾神社、各戸、備考:新穂村潟上と同じ神社に奉納する。

②さど芸能「天王まつりの鬼太鼓」

「天王まつりは、加茂湖の南側、新穂潟上の丘陵地の森にある牛尾神社の祭礼で、毎年、6月12日に前夜祭、13日に本祭が行われます。

氏子は新穂潟上と吾潟の2つの集落で、祭り当日は、それぞれの集落から鬼太鼓が出て各家を門付けします。また、前夜祭では、能とともに鬼太鼓が奉納されます。

【参考:1880(明治13)年吾潟は潟上村から分離独立し、新潟県加茂郡(明治29年からは佐渡郡)吾潟村となる】

③『吾潟郷土史』

1) 第3章近世(江戸時代)の吾潟:「第12節潟上能太夫」

佐渡宝生流太夫 第10代右京清房 貞享元年(1684)~宝暦6年(1756)。9代江助唯清の子。享保13年宝生宗家友晴の没後、清房挙げられて後見となり四男暢栄を補佐して功あり。依って永扇の称号を与えられ、内弟子格に取立てられ、子々孫々に至る迄修行中は宝生家で扶持せられる事となる。又、謡曲修行の中で最も重い物とされている定家・木賊・関寺小町・乱・乱拍子の永世免状を授与された。清房は又、潟上流鬼舞の創始者ともいわれている。

a) 『郷土史』には「鬼太鼓」という言葉はあまり見られず「鬼舞い」と記している。

b) 潟上流鬼舞・鬼太鼓の成立は、記事から享保13(1728)年〔年齢44歳〕以降が有力と見て1730年代。但し、鬼舞はそれ以前から島内に存在したであろう。即ち、鬼太鼓以前に鬼舞あり。

c) 世阿弥の『風姿花伝』(1400年頃成立)に「鬼」について

ァ)「これ、ことさら大和の物なり。一大事なり。およそ、怨霊、憑き物などの鬼は、面白き便りあれば易し。(中略)真の冥途の鬼、よく学べば恐ろしき(中略)まことは、あまりの大事(難しい)の業なれば、これを面白くする者、稀なるか」

ィ)「〔恐ろしかるべし〕鬼の面白き所あらん為手(シテ)は、究めたる上手とも申すべきか」

ゥ)「鬼をば、強く、恐ろしく、肝を消す(つぶす)やうにするならでは、およその風体(鬼の鬼らしさが)なし」 と記している。

2) 第4章明治以降の吾潟:「第3節教育・文化・芸能」「6.吾潟の鬼舞いと鬼面」抜粋

佐渡では、神社に奉納する舞楽として、何処の村にも鬼舞いがあり、それを鬼太鼓(おんでこ)と称している。北見治氏発行の『佐渡祭組』という写真集でみても、全島では247社の内80数組余の鬼組が数えられる。起源については、平安時代の神社の祭事に基づいて始まったものらしい。

そして、国仲流鬼太鼓の源流が、本間能太夫家10代目の本間右京清房によって創始されたといわれる。それは、従来の舞いの仕草に、能舞いのふりをつけて改良した意味である。これは吾潟としても、誇りに感じるところでもある。清房の生没年については、やや明瞭ではないが、父江助唯清の死が延享3年(1746)9月1日というから、それ以後、寛延(1748~1751)・宝暦(1751~1764)ころの創始という事になるのではなかろうか。

【本間右京清房によって創始されたとされる潟上流鬼太鼓は、「能舞いのふりをつけて改良」とあるが、潟上の関口六助が信濃や京都から太鼓を学んだことが決定的、従って本質的であることが『吾潟郷土史』には明示されていない。

筆者の推察では、六助の考案した戦闘的でリズミカルな太鼓の打ち方が、潟上の鬼舞いを一段とスリル感に溢れた面白い鬼太鼓に発展させたと見る。相川系の豆まき太鼓から戦闘的で格好いい潟上鬼太鼓は明治の青年たちを魅了し集落によっては「豆まき」から「鬼太鼓」への移行もあった。】

吾潟の鬼組の伝統が、どの様な系譜を辿って今日に及んだかは定かではない。近年では、北見石松(三四郎家・昭和2年没)の指導を受け継いだ北見文次(文四郎家)の名声が伝わっている。

北見文次氏は、昭和22年に没しているが、鬼舞いに種々の工夫をこらし、静中動の舞い方で、本間清房太夫が創始した舞い方の誠心をもって後輩指導に努力したといわれる。又、北見氏の本職は、菓子職人であったが、器用な人で、現在吾潟の鬼組が使用している面も氏が作ったものという。

鬼舞いは、祭礼の際に行われるものであるが、第二次世界大戦中やその前後は、祭りもなく、したがって鬼舞いを舞う機会もなかった。それが、戦後の開放感の波に乗ってか、数年も経たない内に、復活するようになった。

鬼舞いは、大正・昭和初期のころまでは、青年の仕事であった。青年会は、先輩が師匠となって、後輩を指導する形が代々受け継ぎ、伝統を維持していた。

昭和30年代になって高度成長期を迎える様になると、中卒者を始め、青年たちの多くが海を渡って都会に出掛けた。残る者は僅かで、青年会の活動も思うように任せないというのが実情であった。鬼太鼓を出したくても、舞い手がないという有様である。

昭和39年度の区長は熊谷孫左衛門氏で、公民館長は富樫吉雄氏であった。富樫氏は鬼太鼓の伝統の衰えることを心配して、「吾潟鬼組保存会」の結成について青年たちに呼びかけた。当時、青年会は壊滅寸前の状態であったが、僅かの若者らがその呼びかけに呼応した。こうして出来たのが吾潟鬼組保存会で、初代の会長には福井昭男氏が選ばれ、2年間その職を勤めて基礎を築いたのである。

保存会の会長は、青年会を卒業した人で、鬼舞いの指導に適した人が選ばれ、保存会を取り仕切ると同時に鬼舞いの指導に当たっていた。それが、現在では、保存会の仲間から会長を選び保存会を運営している。そして、別に師匠や指導者を皆で選んでいる。

吾潟鬼太鼓保存会会則(昭和39年(1964)度より施行)

第1条 本会は、郷土芸術としての鬼太鼓舞を保存し、育成するするを以って主旨とする。

第2条 本会員は、吾潟部落に居住する満35才迄の男子を以って構成するものとする。 但し、年令を問わず入会希望者のある時はは、その加入を歓迎する。

第3条 本会には、次の役員を置く。役員の任期は1年とし、その改選は3月中に行う。

会長1名 副会長1名 会計1名 監事2名 第8条 本会には顧問を若干名置く事が出来る。

顧問は、保存会の推薦により会長が委嘱し、本会の相談に応ずるものとする。

(昭和39年から平成10年までの歴代役員一覧表の「備考」に平成4年から鬼師匠2名、太鼓師匠1名、太鼓指導者2名の名がある)

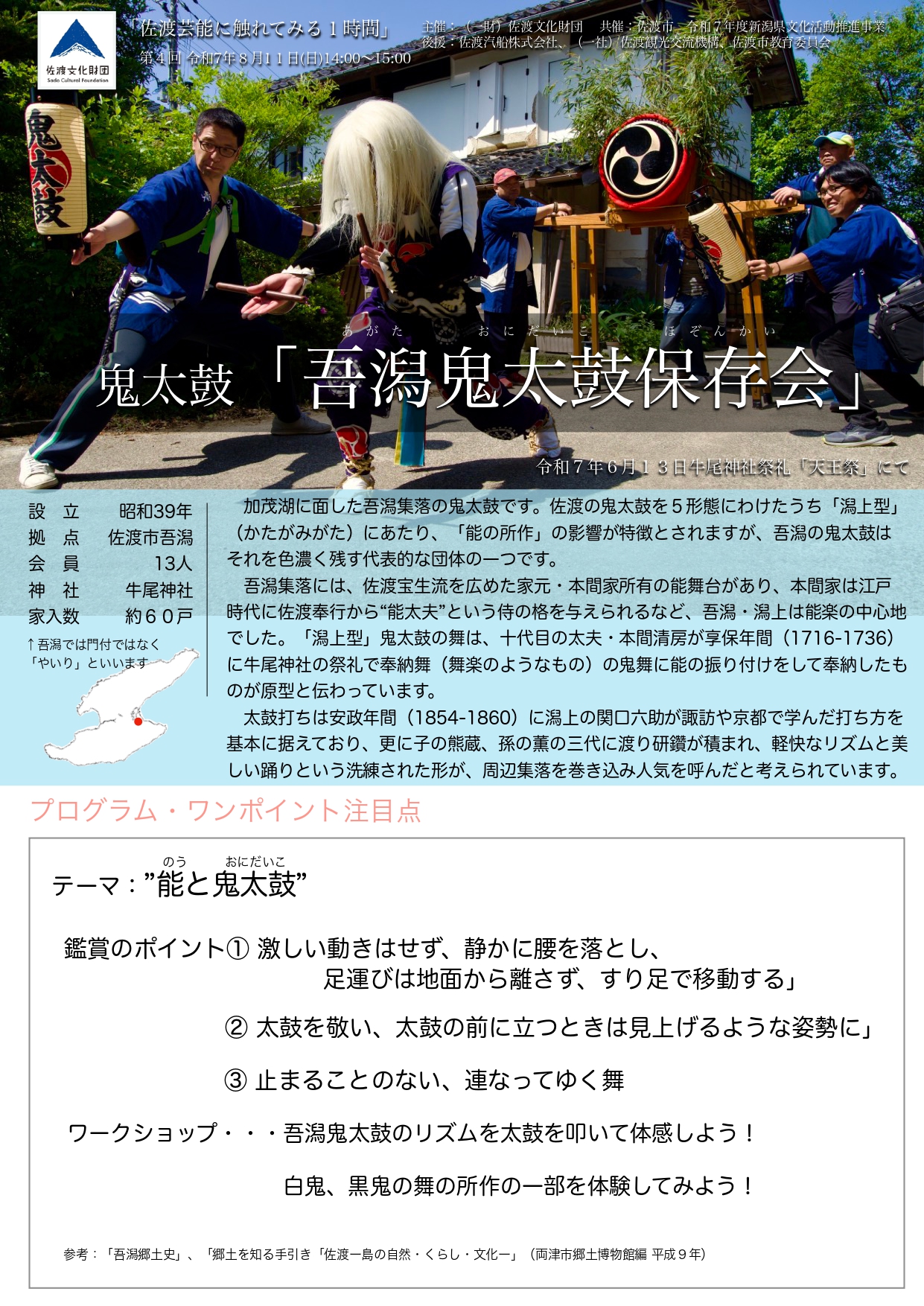

《吾潟の鬼面(阿・吽の2面)》について(写真転載)

北見嘉平家の先祖が吾潟に寄付(入手経緯・何代の時寄付か不明)された両鬼面は昭和34年本間一雄区長の時に佐渡博物館の要望で同館に貸与、陳列され現在に至っている(口絵写真)。

北見家が、この鬼面を寄付した事に対しては、牛尾神社の祭礼で鬼舞いの屋入り(全戸への門付けのこと)の際には、必ず第一番に立ち寄る習わしとなっている。

昭和52年末ころ佐渡博物館を通じ、国際交流基金のヴィクター.Ⅼ.ハウギ孝子という人から「アメリカ3都市で日本民俗芸術展を開催したいので、鬼面(青鬼吽形)を出陳して戴きたい」との依頼。幹部協議の上、関係者の了解を得て承諾。開催期間昭和53年の約1年間。

1年後、国際交流基金理事長今日出海の名前で礼状。更に加えて「これだけの展覧会をそのまま日本で展示せずに分散してしまうのは、誠に残念であるとの強い声がありました」として、国際国際交流基金としても、有意義と考えるので、主催者側から依頼があったら、よろしくとあった。

そして、主催者側から別便でアメリカ巡回帰国記念展「日本の伝統・暮らしの美」にご出品お願いの件が公式文書で送られて来た。

主催者は次の4者。兵庫県立近代美術館、熊本県立美術館、読売新聞社、読売テレビ放送

「後援として外務省・文化庁・国際交流基金の名があった。吾潟の鬼面(青鬼吽形)も、立派に文化使節として役目を果たして帰還したのである」

④動画等

1) 記事 2024年8月14日、吾潟ふれあいセンターで、コロナ禍で久しく行われていなかった「盆行事:納涼会」が行われた。 叔父さん家族や娘たち家族が盆参りに佐渡にやって来た。佐渡にいる親戚達との久しぶりの再会で会場入りが大幅に遅れ、到着した時には鬼太鼓は既に終わっていた。落胆する家族たちの姿を見た保存会の会長が鬼に向かって「ちょっとだけやれるか?」、鬼「全然やりますよ♪」。そんなことで特別に2度目の演武を披露してくれた。なんともはや、やっぱり吾潟の人たちって、す・ば・ら・し・い。

【関連動画】

2) 着目

a) 最初に鬼の舞いに加わるのは、新穂舟下鬼太鼓に代表される獅子ではなく、両津(夷・湊等々)鬼太鼓に代表される提灯持ち。

獅子の場合は鬼に絡まり鬼が太鼓を打とうとするのを邪魔する様に見えるが、太鼓持ちの場合は早くしっかり打てと気合を気合を入れている様に見える。現に、「それ行けっ!」と言っている。一方獅子は、声を出さない代わりに大きな口を開け閉めしてカンカンと脅している。

b) 裏打ち太鼓は、最初の雄鬼の場合と後の雌鬼の場合とでは、打ち方が異なる。(要確認)

c) 鬼の持つ桴(バチ)は、握るのでなく親指とその他の指を真っ直ぐ伸ばした手の平で支えるの通常の状態で(要観察・要確認)、従って非常に美しく見える。

d) 鬼は太鼓に向かうが、位置を変え、向きを変えたりして、なかなか打とうとはしない。

左手に持つ桴の向き、左手全体の向き、体の向き、真っ直ぐ伸ばした右足が一直線になる間(ま)がある(要観察)。そこに、鬼太鼓ならではの、醍醐味・美がある。

e) なかなか鬼は太鼓を打つ(「裏打ち太鼓」に対し「表打ち太鼓」)機会は少ないが、裏打ち太鼓と表打つ太鼓が重なった時には、それぞれのリズムが共鳴して至高の響きを伝える。(要鑑賞)

⑤あるWeb記事本年8月より「吾潟鬼太鼓」

「なんと今年から〔鬼の門付けに行く班が〕2班が1班になってしまったと。そして、このままでは存続も危ぶまれている😭 とうとう、吾潟もか、、、。

吾潟の鬼は畳一畳で舞う鬼なんだ、と長老さんが声掛けてくれた💡 1番耳慣れてるし、カッコいいんだよなぁ、吾潟😄

ホントは全部流したいけど、10分かかるしな「そりゃあ!」のとこ。特集にしました笑笑 。来年まで見れないんだなぁ。

ちなみに、雄雌の違いや区別の由来は吾潟の鬼はわかっていないそう💡」

(2)着目

①佐渡宝生流太夫第10代右京清房(1684~1756))が、従来の鬼舞いに能舞いのふりをつけて改良したとして潟上流 鬼舞の創始者といわれている。

②吾潟の鬼面(青鬼吽形)が、アメリカ3都市での日本民俗芸術展に出展され、国際的文化使節の役割を果たした。

鬼面だけでなく鬼太鼓の装束、更には鬼太鼓(当然吾潟に限らず佐渡の鬼太鼓)が、国内はもとより国際文化使節の 役割を充分に果たせるのではないか。

③門付けに出る鬼太鼓班が2班から1班に減少。吾潟の鬼太鼓は青年人口の減少で存続の危機が窺える。

吾潟に限らず全島の問題。

(3)着眼

① 潟上流鬼太鼓は、潟上村吾潟在住の能太夫・第10代右京清房による「従来の鬼舞いに能舞いのふりをつけて改良」が定説とされるが、吾潟の隣集落・城の腰に伝わる花笠踊の「鬼舞」の影響の方が大きいかもしれない。

② 理由は、以下の4点

1) 「従来の鬼舞い」に「能舞いのふりをつけ」では史実の具体性に欠ける

2) 一方、隣集落の城腰の「鬼の舞」を含む「花笠踊」は、いつ・誰が・何を・どんな理由でもたらしたかの歴史記録がある。

3) 現に花笠踊の「鬼の舞」を見ても鬼太鼓の舞いとは類似点が多く感じられる。

4) 吾潟では鬼太鼓の正式呼び名として(例:『吾潟郷土史』「吾潟鬼太鼓保存会会則」より)「鬼太鼓(おんでこ)」よりも「鬼舞い」「鬼太鼓舞」と記している

③ 補足

1) 筆者は、過去2回城腰の鬼の舞を見ており、ブログ佐渡広場に各種文献を参考にしながら掲載。

2006年9月15日佐渡広場「佐渡の祭り:久知八幡宮例祭(河崎)」

2010年11月佐渡広場「佐渡の祭36:久知八幡宮祭」「同(続き)」「特定地区芸能4:久知八幡宮祭・花笠踊」

【関連動画![]() 久知八幡宮例大祭での「鬼の舞」】

久知八幡宮例大祭での「鬼の舞」】

2) 花笠踊伝来の由来

a) 1552年(天文21)久知郷第6代の地頭本間時泰が開墾した田の水を久知八幡宮の託宣によって得ることができ、この神徳に報いるため新田のいくつかを寄進し、ついで城腰の住人で芸能の才ある武左衛門を京畿に遣わし神霊を慰めるべき優秀な舞楽を習わせた。武左衛門は、奈良春日神社の神事能をはじめ、京の賀茂社の鹿舞などの舞曲を習得して帰国。そして祭典行事に都合のよいよう習得した数曲を一つにまとめ花笠踊りと呼んで主君に披露。主君は喜び、毎年の久知八幡宮例祭に花笠踊りを奉納することを定めた。

b) 花笠踊は、大きくは花笠踊(御田踊・神事踊・千代踊・金田踊で構成)・鬼の舞・法問答・獅子踊からなる。

c) 花笠踊の中の「鬼の舞」は、裏打ち師は太鼓を打つが鬼は太鼓を打つ構えは見せれも鬼太鼓のように実際に打つことはないしその際跳び上がることなく両足は地に着いている。

3) 体験記述と「鬼の舞」自撮り

a)

2006年1月にブログ佐渡広場開始し佐渡各地の祭りや芸能に接することが始めての事が多い同年9月15日「久知八幡宮例祭」ブログに「鬼の舞」を「小獅子舞」と間違え次のように記してしまった。

「画面にあるのは正直なろころ「これが、この地区の鬼太鼓(オンデコ)か。それにしても、佐渡には思った通りいろいろな様式があるものだ。だが、この場合どうも『鬼の舞』と呼んだ方が、正確ではないか」とビックリしたものですが、オンデコでなく「小獅子舞」というのが、それなのかとも思ってもいます。

面・装束は、オンデコと変わらず、動作が大きくスローテンポで非常に優雅というのが、第一感。太鼓を叩く速さ・リズムも同様な感じで、私の既成観念でオンデコと言えるものではありません。珍しい舞いに見とれていました」とある。

b) 上記ブログ佐渡広場の「鬼の舞い」各種写真参照。

③ 以上から潟上鬼太鼓は能舞の要素が入って証拠となるものは検証できず、1500年後半京畿で学んだとされる花笠踊りの中の「鬼の舞」の影響は目視と文献・自撮り写真で説明できる。

1) 潟上の六助が太鼓の打ち方の信濃や祇園の太鼓の何に学んで鬼太鼓にどう生かしたかについては、裏打ち師をはじめとする当事者の聞取り・史料探し・推考が必要。

2) 城腰花笠踊保存会編資『正八幡宮田楽踊指南本』が存在。「猿楽踊指南本」ではなく「田楽踊指南本」であることが、信憑性においてより高いと印象付ける。

3) 花笠踊の「鬼舞」は黒鬼一匹。成長・発展・進化を遂げた現行鬼太鼓雌雄2匹とは異なる。

以下は、2010年11月佐渡広場「佐渡の祭36:久知八幡宮祭」の「(3)鬼の舞い」の記述

「鬼といえば、薙刀や松明(たいまつ)などを持った鬼踊りが一般的。中に「鬼舞い」が全国にはある。

例)和歌山県九度山町 椎出厳島神社の「椎出鬼の舞(しいで・おにのまい)」

a) 天災や悪疫の退散、五穀豊穣を願い、奉納される神事。

b) 夕方から日没まで、髪の赤い鬼が長い棒を振りかざし、太鼓や笛にあわせて繰り広げる。

c) この「鬼舞」は、県の無形民俗文化財に指定されている。

例)神戸市長田区の長田神社の節分行事・追儺式(ついなしき)での鬼の舞

a) 長田神社に室町時代から伝わる伝統行事。2月3日の節分に、人々の健康と厄除けを願う神事として七匹の“鬼”が参拝者の前で踊りと舞を披露。当社の“鬼”は神の使いとされている。

b)

格の序列があり名前のついた7匹の鬼が登場。松明の炎でさまざまな災いを焼き払い、太刀で不吉を切り捨て、1年の無病息災や立春を祝って、ほら貝と太鼓に合わせて舞い踊る。

花笠踊の中での鬼の舞の役割・特徴を、次のように解釈する。

b-1) 鬼は、悪霊・邪気を祓い除け神様への感謝・祈願・奉納の神聖な場づくりをする。太鼓方・笛方は裃(かみしも)を着、神前での儀式にふさわしい身なりになる(鬼太鼓との違い)。

b-2) 鬼は黒鬼1匹で舞う(他所との違い)。

b-3) 持ち物は太鼓を叩く2本の撥(ばち)のみ(他所との違い)。

b-4) 非常にゆっくりした動きで優雅な舞を神前で奉納する(他所・鬼太鼓との違い)。

・舞=祈祷の趣がある。

・鬼太鼓の場合、太鼓を鳴り響かせ鬼が激しく舞い踊る。それは、悪霊・悪疫を祓い除けるだけでなく、害鳥・害虫をも驚かせて追い払い、時には神に刺激を与え神鳴り(雷)を呼び起こし雨を降らせて田に潤いを与え、五穀豊穣・家内安全・天下泰平をもたらす重要な役割を担っている。

・ 画像の中に、鬼が左手を真っ直ぐ伸ばした方向と右足を地に付け真っ直ぐ伸ばした方向とが一直線を画いているのが見られる。これが、美しい見事な舞というのであろう。

Ⅲ.小括

潟上流鬼太鼓の源流は、吾潟の隣集落である城腰で1550年代に創設された花笠踊で登場する「鬼舞」であることを示唆する

以上

| T O P | 吾潟の歴史 | 吾潟の自然 | 吾潟の芸能/社寺 | 吾潟の産業 | お問い合わせ |

Copyright(C) AGATA, SADO, Niigata, Stereo Workshop PONY All Rights Reserved Since 2025